交通事故について相談をお考えの方へ

「自分は誰ともトラブルを起こさないで日々暮らしているから大丈夫」と思っていても,ある日突然,交通事故に遭ってしまうことはあり得ます。

交通事故に遭われた場合,ご自身は一生に一度あるかないかの出来事であっても,相手の保険会社は,毎日何十件,何百件もの交通事故を取り扱っており,その交渉力や知識に大きな差があることは当然です。このため,まだ痛みが残っていて治療を継続したいと思っていても,治療費の支払いを途中で打ち切られてしまったり,後遺症の認定で思うような結果が得られず,最終的に少ない賠償額で妥協せざるを得ない,ということもしばしばです。

当事務所では,保険会社系の法律事務所に勤務した経験を生かし,交通事故の事案において,最大限有利な解決を目指します。

弁護士費用に関しては,弁護士費用特約を用いることで,自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。

また,交通事故以外にも,日常生活上の事故や労災事故等についても,相談をお受けしています。

ここでは、交通事故に関して、一般的な手続の流れや、よくある疑問などを掲載しています。

全般

- 手続の流れ

-

- Q.先日、交通事故に遭いました。相手は保険に入っていたのですが、保険会社の担当者の対応が悪く、自分で対応することが苦痛です。弁護士に相談したいのですが、どういった手続になるのか教えて下さい。

- A.まずは相手の保険会社に通知を送り、以後は弁護士が交渉を行います。その後は、示談交渉を行いますが、話し合いがまとまらない場合には訴訟提起も検討します。

弁護士委任のメリット

よほどのことがない限り、交通事故に遭うというのは一生にそう何度も起こる出来事ではありません。このため、交通事故に遭った場合に、どのようにすればよいかについては、一般の方には知識も経験もないことが通常です。これに対して、保険会社の社員は、毎日、何十件、何百件という案件を取り扱っているため、一般の方が対等に交渉することは実際上、ほぼ不可能です。また、保険会社によっては、四角四面な対応に終始したり、威圧的な態度をとったりする担当者がいることもしばしばです。

弁護士に交渉を依頼した場合、以後は弁護士が間に入って交渉を行いますので、そうした保険会社との直接のやり取りはなくなります。これにより、ストレスから解放され、ケガをされている場合には、治療に専念することができます。示談交渉か訴訟提起か

大抵の事案では、まずは裁判外で交渉を行い、示談による解決を目指します。もっとも、相手の保険会社との間で折り合いがつかない場合には、訴訟を提起することも検討する必要があります。交通事故については、「こういう事案だと裁判外での解決は難しい」というパターンがある程度決まっているため、そうした事案については、早い段階で、訴訟提起を視野に入れていることを説明するようにしています。 どういう場合に訴訟提起を積極的に検討すべきなのか、という点については、「訴訟を検討すべき場合」をご覧下さい。

- 弁護士費用特約

-

- Q.先日、交通事故に遭いました。私が入っている自動車保険の代理店から、弁護士費用特約が使えるので、弁護士に依頼してはどうですか、と勧められたのですが、弁護士費用特約について教えて下さい。

- A.交通事故の際の弁護士費用を、ご自身の加入している保険会社が代わりに支払うサービスです。保険によっては、自動車事故以外にも使える場合があります。弁護士費用特約を使っても、等級はダウンしません。

一般的な約款

一般的な保険会社の約款では、交通事故に遭った場合の弁護士費用について、300万円を上限に保険会社が支払うという内容になっています。交通事故の事案で、弁護士費用が300万円を超える事例というのは極めてまれですので、通常は、自己負担なしで弁護士に委任することができます。また、ご自身で加入されていなくても、ご家族の加入している弁護士費用特約が使える場合もあるため、代理店に相談するなどして、約款を確認することが重要です。

自動車事故以外にも

保険会社によっては、自動車事故以外の事故について、弁護士費用特約が使える場合があります。こちらも、どのような場合に使えるのかについては約款を細かく確認する必要があります。

等級はダウンしない

弁護士費用特約を用いたとしても、通常、それだけでは自動車保険の等級には影響しないため、保険料がアップすることはありません。もちろん、弁護士に依頼するか否かにかかわらず、相手の治療費や修理費を保険を用いて払うこととした場合や、自身の自動車の修理費用に車両保険を用いた場合には、等級ダウンが見込まれますので、そういった点も踏まえながら、最適な解決内容を一緒に考えていくことになります。

弁護士費用特約が使えない場合の一応の目安

弁護士費用特約が使えない場合、弁護士費用はご自身でご負担いただく必要があります。このため、弁護士が入ることによって増額が見込まれる金額と、弁護士費用とが釣り合うか否かによって、費用対効果のあるなしが決まってきます。

どのくらいの事故であれば、弁護士に委任した方がよいか、という点については、実際に蓋を開けてみないと分からないことも多いため、一概には言えませんが、3~4ヶ月以上の治療期間が見込まれる場合には、弁護士に委任した方が有利になることが多いようです(確実にプラスになるとは限りませんので、この点はご留意下さい)。

もっとも、相手の保険会社と直接、やり取りをしなくてよくなる、などの、お金には換算できないメリットもあるため、そうした点も踏まえて、ご依頼になるかどうかを検討していただいた方がよいのではないかと思います。

- 訴訟を検討すべき場合

-

- Q.交通事故について、相手の保険会社の担当者から、「これ以上の譲歩は無理。払ってほしいなら訴訟提起していただいて結構です。」と言われてしまいました。弁護士に依頼することで、なんとか訴訟をせずに解決できないものでしょうか

- A.弁護士に依頼することで譲歩を引き出せる場合もありますが、訴訟提起を積極的に検討した方がよい場合もあります。どのような場合に訴訟提起を積極的に検討した方がよいか、については、ある程度パターンが決まっています。

保険会社の意思決定

保険会社は組織ですので、事件処理のやり方について、ある程度枠組みが決まっています。このため、一定の類型の事件については、裁判外での解決に応じないことがほぼ確実に見込まれる、という場合があり得ます。以下に述べるパターンは絶対ではありませんが、訴訟になりやすい、訴訟提起を積極的に検討した方がよい事例として挙げられます。

訴訟を検討すべき場合

過失割合について見解が対立している

例えば、交差点での衝突事故で、お互いに自分は青信号で交差点に進入したと主張しているような場合です。このような場合、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠がある場合はともかく、運転者の言い分以外に証拠がない場合には、裁判外での解決は困難です。過失割合については、詳しくはこちら(*現在制作中)をご覧下さい。

自賠責保険と異なる後遺障害を主張したい

例えば、外傷性頚部症候群(いわゆるむち打ち症)で自賠責保険に後遺障害の申請を行った結果、非該当とされたものの、あくまで後遺症があることを前提として解決したい、あるいは、自賠責保険の等級よりも高い等級にあたることを前提に解決したい、という場合、保険会社が裁判外でそうした解決に応じることはほとんどありません。このような場合は、訴訟を提起せざるを得ないといえます。裁判所は、自賠責保険の等級には縛られないため、訴訟を提起することによって、自賠責の等級を前提とするよりも有利な解決結果となることもあります。

途中で治療費の支払いを打ち切られた

保険会社が、途中で治療費の支払いを打ち切ってきたものの、その後も健康保険などを使用して自費で通院した場合、自費で通院した期間も含めた治療期間を前提に解決したいという場合には、訴訟提起を積極的に検討した方がよいといえます。この場合、症状固定時期に争いがあるため、治療費や通院交通費、傷害慰謝料などの点について折り合いがつかないためです。

症状固定の意義や被害者請求については、それぞれ該当のページ(*現在制作中)をご覧下さい。損害額の計算が難しい

例えば、事故当時は無職であったものの、前職では平均を上回る所得を得ており、就職活動中であったような方が事故に遭われて後遺症が残った場合、逸失利益(事故のために本来であれば得られていたはずの収入などが失われたことを理由とする損害)をどのように計算するのかは難しい問題です。実際に働いている方と異なり、決まった数字での収入がないからです。同様に、小さな子どもや学生、農林水産業に従事している方など、現在もしくは将来の収入を算定するにあたって不確実な要素が大きい方についても、損害額の計算に困難を伴います。

このような場合、相手の保険会社との間では、算定方法や評価の仕方について幅があることが多く、相手の保険会社としても、訴訟提起の上で裁判所から和解案を出してもらわないと、裁判外では解決困難です、とされることがしばしばです。客観的な裏付けに乏しい疾患類型

例えば、事故の影響でPTSDになり、働けなくなったなど、精神疾患の発症を主張する場合や、客観的な検査所見はみられないにもかかわらず、痛みなどの症状が続く疾患(CRPS、高次脳機能障害など)については、そもそも自賠責保険において、実際の症状に見合った等級が認められないこともしばしばです。このような疾患については、患者の主訴などに頼らざるを得ない面が大きく、また診察する医師によっても評価にばらつきが出ることが多いため、保険会社との間で折り合いがつかずに訴訟となる場合が多いといえます。

当事務所の強み

当事務所の弁護士は、保険会社系の法律事務所に勤務した経験を持ち、保険会社の意思決定について常に意識しながら事件処理を心がけています。

依頼者の方にとっては、最終的な金額はもちろんですが、事件の見通し、特に、示談交渉で終わるか、訴訟まで見据えておくべきか、を早期に予測することも極めて重要であろうと思います。囲碁や将棋と同じく、相手の出方を常に見極め、「先を読んだ」事件処理を心がけています。

- 訴訟になったら

-

- Q.交通事故について、相手の保険会社と折り合いがつかず、訴訟になりそうです。訴訟になった場合、裁判所には毎回、いかなくてはならないのでしょうか。

- A.基本的には代理人が出席するため、出席不要です。もっとも、事案によっては、1~2回程度裁判所にお越しいただく必要がある場合もあります。

基本的な訴訟の進行

交通事故の場合、どのような点が争点となっているかにもよりますが、通常は、カルテなどの証拠が提出され、双方がこれについて一通りの主張を行った後、裁判所が、これまでに法廷に出された証拠をもとに、このくらいで和解してはどうですか、という和解案を提示します。この段階で双方が和解案を受け入れて解決に至ることも多いため、そういった場合には、一度も裁判所に行くことなく、和解が成立することもあります。

裁判所に行く必要がある場合

もっとも、相手方当事者が和解による解決を拒否している、あるいは双方の見解が真っ向から対立しており、はじめから和解による解決が不可能と見込まれる場合には、最終的に尋問が行われることが見込まれます。このような場合、尋問のために一度裁判所にお越しいただく必要があります。また、和解を行うに際して、ご本人に裁判所までお越しいただいて、裁判官と直接話した上で解決に至る、という場合もあります。

日程調整

裁判の期日は、概ね1ヶ月ごとに行われることが通常であり、尋問を行う場合にはもう少し間隔が開くこともあります。このため、明日尋問をするので裁判所に来て下さい、といきなり言われることはありません。ある程度余裕を持って日程調整を行い、お仕事のスケジュールなどを調整した上で、裁判所にお越しいただくことが通常です。

- 保険に入るときの注意点

-

- Q.マイカーの購入を検討しているため、任意保険をどうしようか悩んでいます。最近は弁護士費用特約など、色々な特約がありますが、任意保険に入る際の注意点などありますか。

- A.弁護士費用特約には入りましょう。また、人身傷害保険や対物賠償保険は限度額を無制限とした方が無難です。

多くの特約は自動付帯

現在の自動車保険の約款では、多くの特約は自動的についてくるため、特約についてそれほど細かく気を配る必要はありません。もっとも、本当の意味でオプションになっている特約の中には、保険料を安く抑えようとした結果、思わぬ不利益を受けてしまうこともあるため、注意が必要なものがあります。

弁護士費用特約

弁護士費用特約は、事故に遭った際の弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約ですが、万一、事故に遭ってしまった際に、相手の保険会社と話し合いがまとまらない場合もしばしばです。このような場合に、費用の心配をせずに弁護士に依頼できるよう、弁護士費用特約には加入しておいた方がよいといえます。

また、相手が任意保険に入っていなかった場合など、回収に困難が伴う場合でも、弁護士費用特約を用いることにより、費用倒れの心配をせずに弁護士に依頼することが可能です。 弁護士費用特約については、詳しくはこちらをご覧下さい。対物賠償保険の限度額

対人賠償保険については、死亡事故の場合に億単位の損害賠償となる可能性があることについて、一般の方でも多くが理解しており、また保険会社も無制限の対人賠償保険を勧めることがほとんどであるため、あまり問題になることはありません。

これに対して、対物賠償保険の場合、「どうせ修理代やレッカー代くらいだからいいや」ということで、保険料を安く抑えるために限度額をもうけた契約をすることもしばしばです。

しかし、対物だからといって甘く考えていると大変なことになるのもまた事実です。世の中には、ランボルギーニやフェラーリなど、数千万円のスポーツカーも存在しますし、車が店舗や電車に突っ込んだような場合には、営業損害なども発生するため高額の賠償となることがあります。実際に、首都高速でタンクローリーが横転し火災が発生した事故で、最終的な損害賠償金が約30億円となったという事例もあります。人身傷害保険

人身傷害保険は、交通事故でケガをした場合に、相手の保険ではなく、自身の加入している保険から治療費などを支払ってもらうという保険のことです。人身傷害保険には過失相殺という概念がないため、こちらの過失が大きい場合などには、人身傷害保険を用いて治療を行う必要があることがしばしばです。人身傷害保険には、限度額を3000万円とする、というように限度額を定めることも可能であることが多いのですが、万一、重大な後遺症が残ってしまった場合などに備えて、限度額を無制限とした方が無難です。

人身傷害保険については、こちら(*現在制作中)をご覧下さい。保険会社の選び方

当事務所では、特定の保険会社を推奨するものではなく、あくまで一般論にはなりますが、一般的に、いわゆるダイレクト系の保険会社の場合、代理店を有する従来型の保険会社に比べて、事故の際の対応が微妙であることも少なくありません。この点は、保険料の金額と天秤にかけておく必要があります。また、地方都市の場合、加入している保険会社の支社がないと、近隣の大都市から担当者が派遣される等することがあるため、実地調査が必要な事故などの際に対応に遅れが出る可能性があります。特に、沖縄県などはその傾向が強く、また沖縄県は任意保険未加入の車両が相当割合、存在すると言われていますので、特約の付け方などにも特に注意が必要です。

人身

- 自賠責保険と任意保険

-

- Q.先日、交通事故に遭いました。相手の自賠責保険はA保険会社で、任意保険はB保険会社とのことです。自賠責保険と任意保険って、どういう関係なのでしょうか。

- A.自動車を走らせるために強制的に加入しなければならないのが自賠責保険で、最低限度の損害を補償します。任意保険は、入るかどうかは自由ですが、自賠責保険でカバーしきれない損害を負担するものです。

自賠責保険

車は便利な乗り物ですが、「走る凶器」ともいうように、事故が起これば重大な結果を引き起こしかねません。このため、我が国では、自動車を運行の用に供する(≒公道を走らせる)ためには、自賠責保険に加入しなければならないものとされています。実際上、自賠責保険に入っていなければ、車検を通すことができませんし、無車検、車検切れの車を走らせると、それだけで刑事責任を問われることになるなど、厳格に規制されています。

交通事故の被害に遭った場合には、相手の加入している自賠責保険に対して保険金の請求を行うことができますが、自賠責保険の基準額は、実際に発生した損害額に届かないこともしばしばです。これは、強制加入という性質上、最低限の損害を補償するというのが制度の趣旨であるためです。任意保険

そうなると、自賠責保険で払いきれない場合には、払いきれなかった差額は自分で負担しなければならないことになります。そうした場合に備えて、自賠責保険で払いきれない分をカバーするのが任意保険です。任意保険は、文字通り加入するかどうかは任意ですので、事故を起こした相手が任意保険に入っていなかった、ということはしばしば見られます。また、事故を起こした運転者の年齢や、契約者との関係性などによっては、約款上、任意保険が使えない、という場合もあり、この場合も任意保険未加入の場合と同様の対応が必要になってきます。

イメージは2階建て住宅

自賠責保険と任意保険の関係をわかりやすく例えると、自賠責保険が一戸建ての一階部分であり、任意保険は二階部分と考えるのがよいのではないかと思います。

関連事項

自賠責保険と任意保険との関係では、よく「治療費一括対応」と呼ばれる用語が出てきますが、治療費一括対応についてはこちらを、事故を起こした相手が任意保険未加入だった場合の対応策については、こちらをご覧下さい。

- 治療費一括対応とは

-

- Q.先日、交通事故に遭いました。しばらく通院を続けていたのですが、相手の任意保険会社から、「むち打ち症ですので、そろそろ事故から3箇月になりますし、今月いっぱいで治療費一括対応は打ち切ります」と言われています。そもそも一括対応って何ですか?保険会社に打ち切られてしまった場合、治療は終わらせないとおけないのでしょうか。まだ痛みが続いているので、通院を続けたいと思っています。

- A.一括対応とは、自賠責保険の負担分も含めて、支払などの手続を任意保険会社が行うサービスのことです。保険会社に治療費の支払いを打ち切られてしまっても、継続して通院し、治療費などを相手方から回収できる場合があります。

一括対応とは

我が国では、強制加入保険としての自賠責保険の制度があるため、交通事故に遭った場合の治療費は、まずは自賠責保険に請求し、自賠責保険でまかないきれない分については任意保険に対して請求するというのが、法律の建前です。しかし、実際には、まず任意保険会社が、自賠責保険の負担分も含めて治療費の支払いを一括して行い、後から自賠責保険に対して回収を行う、という取扱いが一般的に行われています。これを「治療費一括対応」とか「一括対応」と呼んでいます。

治療費の打ち切り

相手方の保険会社は、被害者本人に面談することは原則としてなく、事故証明書、車の修理費用などの見積書、病院から送られてくる診断書・診療報酬明細書といった書面をベースに、治療期間を判断し、保険会社が、そろそろ治療終了の時期ではないかと考えるに至った場合、被害者に対して、治療費の打ち切りを打診してくることになります。特に、自動車の修理費用や損傷程度は事故の衝撃の大小を推察させる資料となり、また画像診断(レントゲンやMRIなど)で異常所見があるかどうかは客観的な評価が可能な資料ですので、保険会社はこれらを重視する傾向にあるようです。また、治療頻度も重要であり、病院(整骨院は含まない)に通う頻度がだいたい週1回を割り込んでくると、症状自体がなくなったと推測し、打ち切りを言ってくる傾向にあります。とはいえ、人間は生き物であるため、同じような事故に遭ったとしても、治療期間としてどのくらい必要であるかは千差万別です。しかし、保険会社は、上記のように、原則として書面審査で定型的に判断する傾向にあるため、本当はまだ治療の必要があるのに、治療費の支払いを打ち切られてしまう、という事態が生じ得ます。

打ち切りを言われたときは

治療の打ち切りを言われた場合、まずは保険会社と交渉をして、治療終了時期を延ばしてもらうことが考えられます。しかし、保険会社によっては、交渉にほとんど応じないところもあり、また交渉によって延ばせる期間としては、長くても2週間程度であることが多いように思われます。

実際に打ち切られた場合

相手の保険会社から、今月いっぱいで治療を打ち切ります、と言われたものの、翌月以降も治療を続けたい場合は、こちらが考える症状固定時期まで通院を継続し、打ち切り後の治療費については、自賠責保険に対して、直接、被害者請求を行うことが考えられます。その間の治療費については、健康保険を利用することが可能ですが、健康保険には自己負担分がありますので、いったんは自費で支払を行う必要があります。自賠責保険が打ち切り後の治療費の支払いを認めた場合には、そのことを前提に相手の保険会社に対して請求を行っていきますが、症状固定時期について見解の相違がある場合、当然、治療費や慰謝料の金額も異なってきますので、裁判外の交渉で解決することは少なく、多くの場合は訴訟提起する流れになると思われます。症状固定の意味についてはこちら(*現在制作中)を、被害者請求の仕組みについては被害者請求をご覧下さい。

- 一括対応の拒否

-

- Q.先日、交通事故に遭いました。事故の影響で痛みが続いており、事故のことを思い出すと激しいストレスを感じるため、整形外科と精神科に通院していました。しかし、相手の保険会社から、事故による症状とは認められないので一括対応はしないと言われてしまいました。こんなことってあるのでしょうか。

- A.保険会社が一括対応を拒否してくる場合には、それなりの根拠があることが多く、また難しい論点が含まれることもしばしばです。このため、裁判外での解決が困難であることが多いと考えられます。早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

一括対応の拒否

一括対応については、こちらの記事で説明しておりますが、自賠責保険の負担分も含めて任意保険会社が治療費を支払うというサービスのことです。このため、保険会社が治療費の一括対応を拒否してくる場合があります。

もっとも、保険会社は、何の根拠もなく一括対応を拒否してくるわけではなく、いくつかの場合が考えられます。こちらの過失割合が大きい場合

こちらの過失が100%である場合には、そもそも相手方には賠償金を支払う義務が発生しないため、相手方の保険会社としても、一括対応により治療費を払うことはありません。また、こちらの過失が大きい場合には、その他の費目などにもよりますが、一括対応をしてしまうと最終的に相手方の保険会社が損をしてしまう結果になることがあります。こうした場合は、一括対応を拒否してくることがあります。特に、自賠責保険は、7割以上の過失がある場合には、過失の程度に応じて一定額が減額される仕組みとなっている(これを重過失減額といいます)ため、重過失減額が見込まれる場合には、一括対応を拒否してくることもしばしばです。

過失割合についてはこちら(*現在作成中)をご覧下さい。保険金詐欺・不正請求を疑っている場合

いうまでもないことですが、保険金を取得する目的で、本来発生していない交通事故を発生したかのように装ったり、故意に交通事故を起こして保険金を請求したりする行為は違法であり、そのような場合には、保険会社には、保険金を支払う義務はありません。また、本来は症状がないのに、あるように装って通院をいたずらに長引かせることも保険金の不正請求に含まれます。

保険会社がこうした疑いを有している場合には、早期の段階で弁護士に相談の上、一括対応を拒否してくることがあります。

具体的には、事故状況の不自然さや、請求者の過去の保険金請求歴、不正請求を過去に行った医療機関への通院歴、反社会的勢力とのつながりの有無などを調査した上で、不正請求の疑いが強いと判断している場合が考えられます。

特に近年、整骨院などを中心に、水増し請求や架空請求を行い、その一部を「キャッシュバック」などの名目で患者に還流するような悪質な事案も見られており、意識しないうちに犯罪に加担してしまっていることもあり得るため、注意が必要です。事故との因果関係に疑問がある場合

明確な意図を持った不正請求とまではいえなくとも、事故と症状との因果関係に疑問がある場合には、保険会社は一括対応を早期に拒否する傾向にあります。

例えば、事故自体は極めて軽微なものであるにもかかわらず、それとは明らかに釣り合わない症状を訴えて通院を繰り返している場合や、過去にも同じ部位を負傷しており、症状は専ら過去の負傷によるものであると認められる場合などが考えられます。特に、RSDやCRPSなどと言われる客観的な所見に乏しい診断名である場合や、PTSDやうつなどの精神症状で通院している場合には、厳しく見られる傾向にあるようです。一括対応を拒否された場合の対応

相手の保険会社から一括対応を拒否された場合には、相手の保険会社から治療費を払ってもらうことができないため、相手が任意保険に未加入であった場合と同様に、当面の治療費の支払いをどうするか、検討する必要があります。

また、不正請求であるかどうかや、事故との因果関係が争点となっている場合には、双方の主張の隔たりが大きく、また証拠を丁寧に検討した上で専門的知見をもとに分析をする必要がある事案が多いため、こうした事案については、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

- 症状固定

-

- Q.先日、交通事故に遭いました。事故の影響で痛みが続いており、整形外科に通院しています。しかし、相手の保険会社から、「そろそろ事故から3箇月になるので、症状固定になっていると思います。治療は今月いっぱいまでにして下さい」と言われています。症状固定というのはどういう意味なのでしょうか。

- A.一般的には、これ以上治療を行っても効果が期待できない場合を「症状固定」と言います。症状固定は医学的な診断に基づき、最終的には裁判所が判断する法的な概念です。相手の保険会社が症状固定を主張しても、必ずしもその言い分が正しいとは限りません。

症状固定の意義

症状固定とは、もともと労災において発展してきた概念で、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」(労災補償障害認定必携第16版69頁参照)と定義されており、交通事故においても同様の定義を用いることが確立した裁判例になっています。

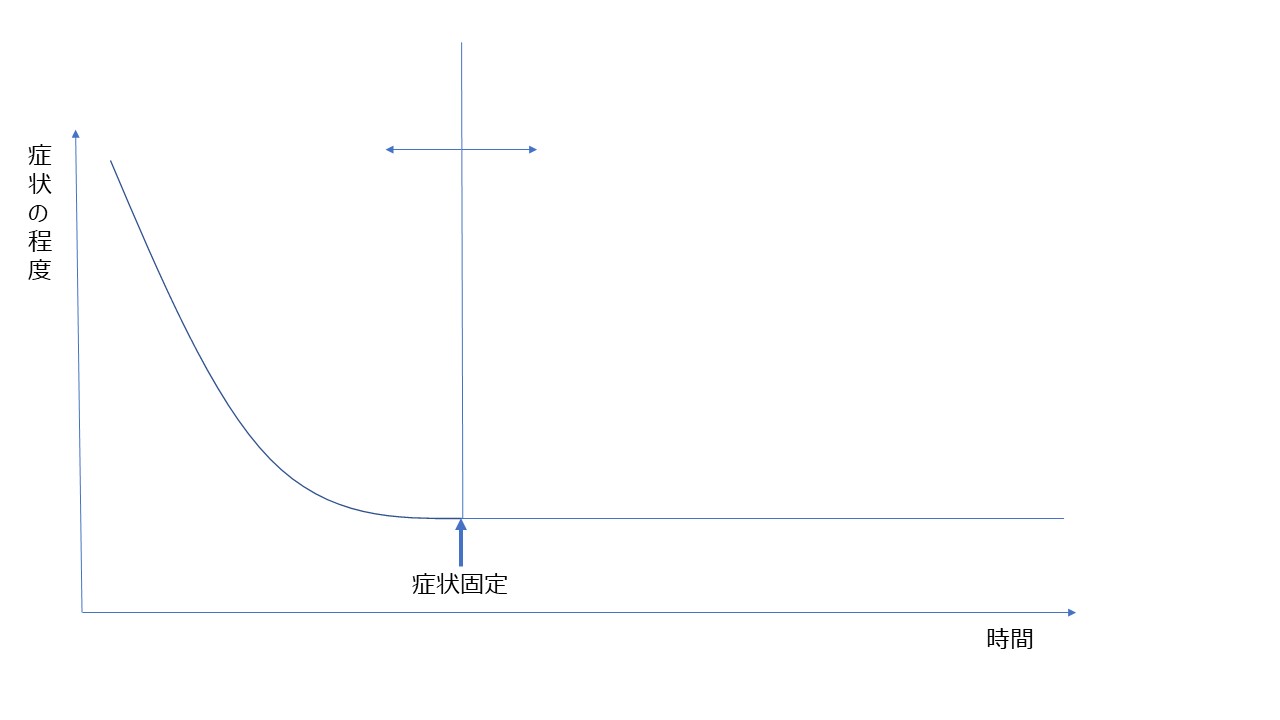

交通事故による症状は、事故直後から、各種治療と時間の経過によって徐々に軽減していきますが、完全に元通りになる場合もあれば、残念ながらそうならない場合もあります。しかし、法律上は、完全に元通りになるまでの治療費を相手に請求できるわけではなく、それ以上治療を続けても効果が見込まれないと考えられる場合には、事故の治療としてはその時点で終了することとし、残っている症状については後遺症として評価するものとされています。

症状固定を決めるのは誰か

症状固定については、医学的な診断をもとに行うものではありますが、医師の意見に裁判所は拘束されるものではなく、最終的には法律判断として裁判所が認定する事実であると考えられています。実際上も、後遺障害診断書に記載されている症状固定日をもって症状固定とする裁判例が多い一方で、診療録の記載などをもとに独自の認定を行う裁判例もしばしば見られます。

相手方保険会社が打ち切ってきた場合

交通事故の相手方保険会社は、当事者本人や主治医などと直接、やり取りすることは少なく、診断書・診療報酬明細書などの書面のみで症状固定時期を捉える傾向にあります。また、保険会社は同時に多数の案件を処理しているため、どうしても定型的な判断になりがちです。一般的には、自動車の修理費用がそれほどの金額でもない追突事故で、外傷性頚部症候群(いわゆるむちうち損傷)以外に取り立てて怪我がない場合には、概ね3箇月程度で治療の打ち切りを打診してくることが多く、半年以上治療を続けられることは多くありません。

特に、保険会社は、通院頻度を重視する傾向にあり、通院が週1回を割り込んでくると、「そろそろ治っているのではないか」と指摘してくることがしばしばです。たまたま仕事の都合などで期間が空いてしまうといった事情があるかもしれませんが、保険会社はそうした事情までは斟酌してくれないのが現状です。

とはいえ、人間の体は千差万別ですから、保険会社が「もう治っているはずだ」と言っても、実際には治っていないと考えられる場合もあります。このような場合には、まずは打ち切らずに一括対応を続けてもらうよう交渉しますが、応じない場合には、当面の間、健康保険を用いるなどして自費で通院を続け、打ち切り後の治療費については自賠責保険に被害者請求を行う必要が出てきます。そうした場合、症状固定時期について双方の主張内容が異なっていますので、任意での解決は困難であり、訴訟を提起することになる可能性が高いといえます。早めの弁護士委任を

このように、症状固定時期については、定型的な処理をされがちなため、個別のケースに応じた適切な対応をするためには、早くから弁護士に委任の上、保険会社と交渉を行っていくことが重要です。当事務所では、比較的早い段階から、通院や今後の見通しについても丁寧にアドバイスするよう努めており、セカンドオピニオンを受けるなど、医療機関との密な連携を検討する事案も少なくありません。

- 被害者請求

-

- Q.被害者請求とは何ですか?

- A.交通事故の被害者が、加害者の加入している自賠責保険に対して、直接、保険金の支払を請求する手続のことを言います。被害者請求を行うことが有用な場面には、いくつかのパターンがあります。

被害者請求とは

自動車を走らせる場合には、自賠責保険への加入が義務づけられているため、ほとんどの場合、事故の加害者は自賠責保険に加入しています。この自賠責保険に対して、直接、保険金を払うように請求するのが被害者請求という手続です。自賠法16条の規定に基づいて請求するため、「16条」とか「16条請求」などと呼ばれることもあります。

被害者請求のやり方

被害者請求をするためには、被害者自らが、自賠責保険に提出する書類を自分でそろえる必要があります。具体的には、自賠責の専用書式で作成した診断書、事故発生状況に関する報告書、印鑑証明書など、細かい書類が必要になってきます。一般の方がご自身で手続をするのは、なかなか煩雑だろうと思われます。

被害者請求を積極的に使う場合とは

通常の事故であれば、相手方の任意保険会社が、自賠責保険でカバーされる額についても一旦全て被害者に支払った上で(これを治療費一括対応といいます)、任意保険会社が、自賠責保険にあとから請求する(これを自賠回収といいます)というやり方で進めることが多く、この場合、被害者が自ら手続をする必要がありません。

これに対して、任意保険会社が治療の途中で治療費の支払いを打ち切ってきた場合や、こちらの過失が大きい、怪我と事故との因果関係が不明、など、何らかの理由で一括対応を拒否してきた場合には、被害者請求により自賠責保険に支払を求めていく必要が出てきます。特に打ち切りの事案などでは、自賠責が因果関係を認めて支払ったという事実は、その後の交渉や裁判においても有利名事情として使える可能性があります。

他にも、事故の相手方が任意保険に加入しておらず、また十分な資力もない場合、まずは被害者請求を行い、回収できる範囲で回収を試みる、ということも行われます。弁護士に相談を

このように、被害者請求は煩雑な手続が必要であり、またどのような場合に使っていくかはケースバイケースです。このため、相手方保険会社との話し合いが進まない場合などは、積極的に弁護士に相談されることをお勧めします。

まれに、行政書士などで、被害者請求に強い、などとうたっているところがありますが、行政書士は形式的に書面を作るだけが業務ですので、それ以上の交渉や、もちろん訴訟などを行うことはできません。この点は、十分注意する必要があります。

物損

- 全損と分損

-

- Q.先日、交通事故に遭いました。追突事故で、車の修理代が50万円ほどかかるのですが、相手の保険会社からは、「全損だから20万円までしか払えない」と言われています。全損とは何ですか。修理費用は全額払ってもらえないのでしょうか。

- A.常に必ず修理費用全額が相手に請求できるわけではありません。

全損1 物理的全損

交通事故によって自動車が壊れてしまった場合の損害額については、決まった考え方があります。まず、そもそも修理することが物理的・技術的に不可能である場合には、修理費用を観念することができないため、自動車の時価を損害額と考えます。これを「物理的全損」といいます。ここで注意が必要なのは、新車価格ではなく、事故当時の時価が損害額となるという点です。自動車は、購入してからは徐々に、使用や時間の経過によって価値が減少すると考えられるため、あくまで事故当時の価値を基準とするのです。

全損2 経済的全損

さて、自動車を修理することが物理的・理論的には可能であるとしても、修理費用が自動車の時価額を上回る場合には、時価額が損害額となるものと考えられています。このような場合を「経済的全損」と呼んでいます。冒頭の相談内容では、相手の保険会社が経済的全損を主張しているものと考えられます。

経済的全損が問題となりやすい場合

自動車の時価額については、自動車の型式、初度登録年度に走行距離などを加味して決められることが通常です。各保険会社は、中古車査定に用いられる「レッドブック」という資料を保有しており(市販されているものではありません)、自動車の型式と年式ごとに、新車価格や中古車小売価格が細かく掲載されているため、時価を算出する際のメジャーな基準となっています。

このため、新車価格がそれほど高くない国産車で、初度登録から10年以上経過しているとか、走行距離が相当程度あるものなどについては、経済的全損の可能性を意識しておく必要があります。もっとも、全損といえるかどうかはケースバイケースですので、時価額を丁寧に検討した上で、全損に当たるかどうかを事案ごとに判断していく必要があります。車両保険の車両新価特約を利用する方法も

これまでに述べてきたのは、事故の相手方に対して物損についての賠償を求める場合ですが、ご自身が加入されている車両保険に車両新価特約が付されていれば、特約を用いることによって新車価格相当額まで保険金を受け取ることができます。一度、ご自身の加入されている保険を見直してみることをおすすめいたします。

意外に奥が深い物損

このように、物損については、通常は人損ほど大きな金額になることはないのですが、法律上、難しい論点が多数あり、また自動車整備に関する知識や、保険の実務についてもある程度知っておく必要があります。このため、物損について保険会社と見解の相違があるような場合には、やはり交通事故に詳しい弁護士(ネットなどの広告で交通事故を多数取り扱っていると宣伝していても、必ずしも上記のような点に精通しているとは限りませんので要注意です)に相談されることをおすすめいたします。

当事務所では、保険会社系の法律事務所で勤務した経験を生かし、物損についても、丁寧な事案処理と交渉・訴訟を心がけています。